Augenerkrankungen

Fehlsichtigkeiten

Fehlsichtigkeiten sind weit verbreitete Brechkraftfehler des Auges, bei denen das einfallende Licht nicht korrekt auf der Netzhaut fokussiert wird. Als Folge erscheinen Objekte verschwommen – in der Nähe, in der Ferne oder beides. Wir unterscheiden vor allem folgende Arten der Fehlsichtigkeit: Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit, Hornhautverkrümmung und Alterssichtigkeit.

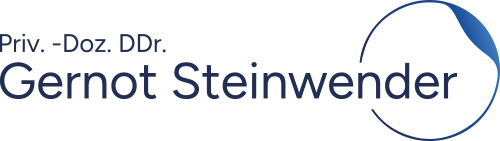

Normalsichtigkeit

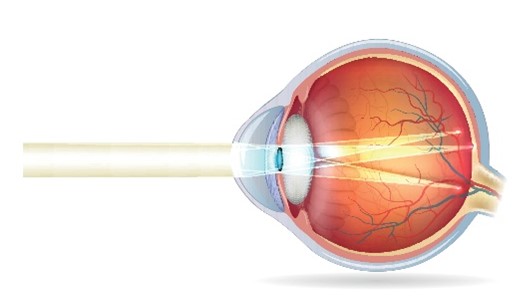

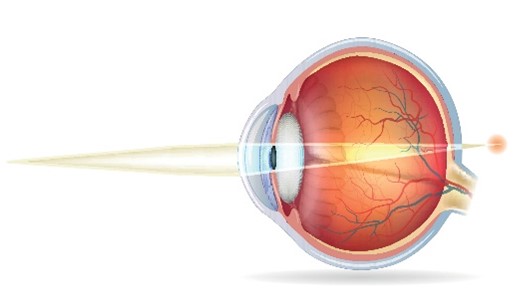

Wenn kein nennenswerter Brechkraftfehler vorliegt, werden die durch Hornhaut und Linse einfallenden Lichtstrahlen direkt auf die Netzhaut gebündelt – Objekte in Ferne und Nähe erscheinen klar.

Dieser Zustand ist auch das Ziel der meisten Eingriffe zur Erreichung von Brillenfreiheit.

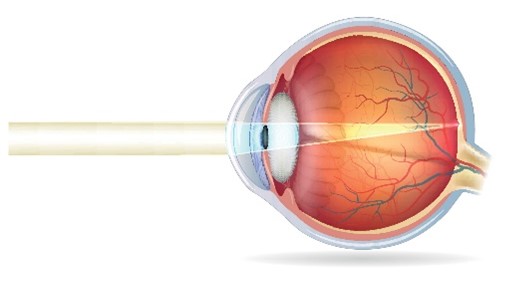

Kurzsichtigkeit (Myopie)

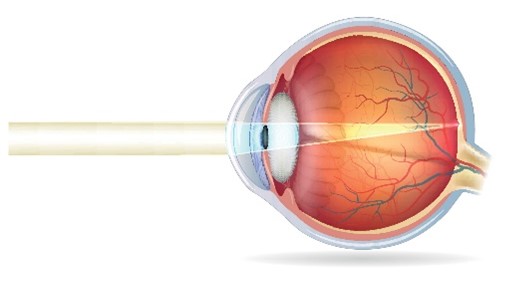

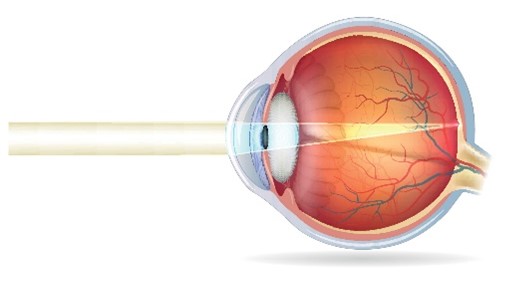

Bei der Kurzsichtigkeit ist das Auge in Relation zu seiner Brechkraft zu lang. Dadurch wird das Licht vor der Netzhaut gebündelt – entfernte Objekte erscheinen unscharf, während nahe Gegenstände meist gut erkannt werden.

Typische Symptome: Probleme beim Sehen in die Ferne (z. B. beim Autofahren oder Tafelablesen)

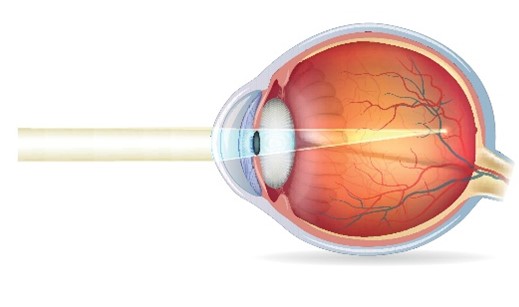

Weitsichtigkeit (Hyperopie)

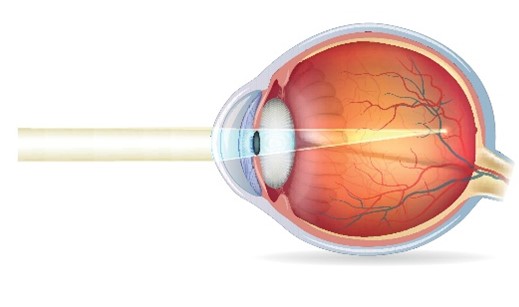

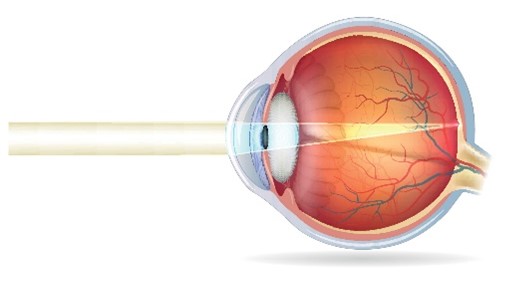

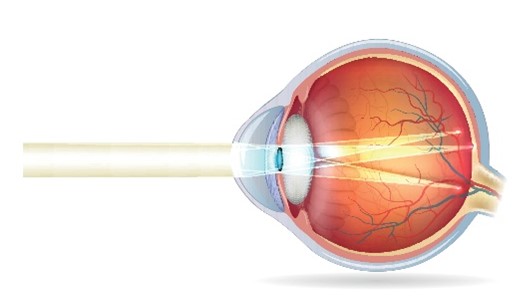

Hier ist das Auge im Verhältnis zur Brechkraft zu kurz. Das Licht trifft hinter der Netzhaut zusammen – besonders das Sehen in der Nähe ist erschwert. Junge Menschen können diese Fehlsichtigkeit oft durch Anstrengung der Augenlinse ausgleichen.

Typische Symptome: Verschwommenes Sehen in der Nähe, Kopfschmerzen bei längerem Lesen

Hornhautverkrümmung (Astigmatismus)

Die Hornhaut ist ungleich geformt, sodass Lichtstrahlen nicht punktförmig auf der Netzhaut abgebildet werden. Dies kann in allen Entfernungen zu verschwommenem oder verzerrtem Sehen führen.

Typische Symptome: Verzerrte oder doppelte Konturen, besonders bei Lichtern

Alterssichtigkeit (Presbyopie)

Die Alterssichtigkeit entsteht durch den natürlichen Alterungsprozess der Augenlinse und beginnt meist ab dem 45. Lebensjahr. Die Linse verliert zunehmend ihre Elastizität und schafft es nicht mehr, in der Nähe „scharfzustellen“ - Lesen wird anstrengender.

Typische Symptome: „Die Arme werden zu kurz“ beim Lesen kleiner Schrift

Kurzsichtigkeit

Kurzsichtigkeit, medizinisch Myopie, ist eine der häufigsten Formen der Fehlsichtigkeit – weltweit und auch in Österreich. Sie führt dazu, dass entfernte Objekte verschwommen erscheinen, während Nahsehen meist problemlos möglich ist. Besonders bei Kindern und Jugendlichen nimmt die Häufigkeit der Myopie in den letzten Jahren stark zu.

Was passiert im Auge bei Kurzsichtigkeit?

Bei einem normalsichtigen Auge treffen Lichtstrahlen, die von einem Objekt ausgehen, genau auf der Netzhaut (Retina) zusammen – dem Bereich im hinteren Augenabschnitt, der für die Bildverarbeitung zuständig ist.

Bei der Myopie ist das anders, meist ist der Augapfel zu lang (axiale Myopie), seltener ist die Brechkraft von Hornhaut und Linse ist zu stark.

In beiden Fällen wird das Licht vor der Netzhaut gebündelt. Das führt dazu, dass entfernte Gegenstände nicht klar erkannt werden können – sie erscheinen unscharf oder verschwommen.

Normalsichtiges Auge

Kurzsichtiges Auge

Was sind typische Symptome einer Kurzsichtigkeit?

- Unscharfes Sehen in der Ferne (z. B. beim Autofahren, Fernsehen oder in der Schule)

- Zusammenkneifen der Augen, um besser zu sehen

- Häufiges Blinzeln oder Augenreiben

- Kopfschmerzen oder Augenmüdigkeit bei längerem Sehen in die Ferne

- Bei Kindern: schlechte schulische Leistungen durch unerkanntes Sehen

Wie kann man Kurzsichtigkeit korrigieren?

Ziel jeglicher Korrektur ist es, dass die Lichtstrahlen nicht mehr vor der Netzhaut, sondern direkt auf die Netzhaut gebündelt werden und somit die Abbildung wieder scharf wird.

Bei Sehbehelfen wie Brillen und Kontaktklinsen erfolgt dies durch eine sogenannte Zerstreuungslinse, deren Korrekturwert in negativen Dioptriewerten angegeben wird.

Möchte man nicht mehr auf Sehbehelfe angewiesen sein, kann mittels Augenlaser oder Linsenoperationen eine dauerhafte Korrektur erzielt werden. Eine Kurzsichtigkeit bis -8 Dioptrien wird meist mit Femto-LASIK oder ReLEx SMILE korrigiert, bei Vorliegen einer höheren Kurzsichtigkeit wird meist eine Linsenimplantation durchgeführt.

Weitsichtigkeit

Die Weitsichtigkeit, medizinisch Hyperopie genannt, ist eine häufige Form der Fehlsichtigkeit. Dabei ist das Sehen in der Nähe erschwert, während in der Ferne oft noch relativ gut gesehen werden kann – zumindest in jungen Jahren.

Viele Menschen merken lange Zeit nichts von ihrer Weitsichtigkeit, weil ihre Augen den Sehfehler durch sogenannte Akkommodation (automatische Scharfstellung der Linse) ausgleichen. Doch das kann auf Dauer zu Beschwerden führen.

Was passiert im Auge bei Weitsichtigkeit?

Bei der Weitsichtigkeit ist der Augapfel zu kurz, oder die Brechkraft von Hornhaut und Linse zu schwach. Die eintreffenden Lichtstrahlen werden dadurch nicht direkt auf der Netzhaut, sondern erst dahinter fokussiert.

Als Folge erscheinen nahe Objekte verschwommen, bei stärkerer Weitsichtigkeit oder mit zunehmendem Alter auch entfernte Objekte.

Normalsichtiges Auge

Weitsichtiges Auge

Was sind typische Symptome der Weitsichtigkeit?

- Verschwommenes Sehen in der Nähe (z. B. beim Lesen, Handy oder Computer)

- Kopfschmerzen, besonders nach längerem Arbeiten im Nahbereich

- Rasche Ermüdung der Augen

- Brennende oder tränende Augen

- Bei Kindern: Leseunlust, Konzentrationsprobleme, Lernschwierigkeiten

Viele weitsichtige Menschen merken die Sehschwäche nicht sofort, da ihre Augen durch erhöhte Anstrengung kurzfristig scharf stellen können. Auf Dauer kann dies aber zu Überlastung und Beschwerden führen.

Wie kann man Weitsichtigkeit korrigieren?

Damit das Sehen wieder scharf wird, müssen die Lichtstrahlen nicht mehr hinter die Netzhaut, sondern direkt auf die Netzhaut gebündelt werden.

Bei Brillen und Kontaktklinsen erfolgt dies durch sogenannte Sammellinsen, deren Korrekturwert in positiven Dioptrien angegeben wird.

Bei Wunsch nach dauerhafter Unabhängigkeit von Sehbehelfen kann ein Augenlasereingriff oder Linsenaustausch erfolgen. Eine geringe oder mittelgradige Weitsichtigkeit (bis +3 Dioptrien) bei Patienten unter dem 50. Lebensjahr wird meist mittels Femto-LASIK korrigiert. Bei älteren Patienten kann (auch bei höheren Dioptriewerten) ein Linsenaustausch durchgeführt werden.

Hornhautverkrümmung

Eine Hornhautverkrümmung, auch als Astigmatismus bezeichnet, ist eine häufige Fehlsichtigkeit, bei der das Sehen sowohl in der Nähe als auch in der Ferne unscharf oder verzerrt sein kann. Viele Betroffene bemerken den Sehfehler zunächst gar nicht – klagen aber über müde Augen, Kopfschmerzen oder verschwommenes Sehen, besonders bei längerer Bildschirmarbeit oder beim Lesen.

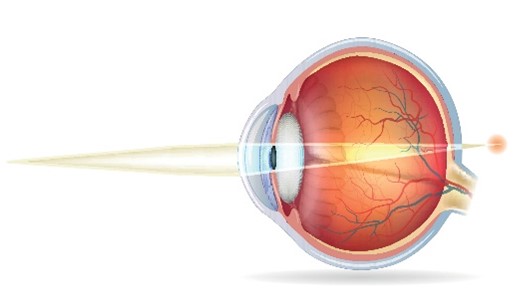

Was passiert im Auge bei Hornhautverkrümmung?

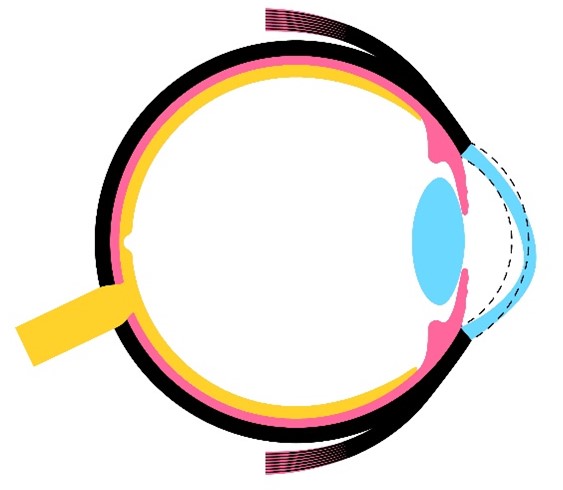

Beim gesunden Auge ist die Hornhaut (der klare, vordere Teil des Auges) gleichmäßig rund gewölbt – wie eine Kugel. Dadurch werden Lichtstrahlen exakt auf einen Punkt auf der Netzhaut fokussiert, wo ein scharfes Bild entsteht.

Bei Vorliegen einer Hornhautverkrümmung ist die Hornhaut (seltener auch die Augenlinse) ungleichmäßig geformt – eher wie ein Rugbyball als wie ein Fußball. Die Lichtstrahlen werden dadurch nicht punktförmig, sondern linienförmig (stabförmig) auf der Netzhaut abgebildet. Es entsteht ein verzerrtes oder unscharfes Bild.

Normalsichtiges Auge

Auge mit Hornhautverkrümmung

Man unterscheidet 2 Formen des Astigmatismus:

- Regelmäßiger Astigmatismus: Die Hornhautkrümmung verläuft in zwei Hauptachsen (z. B. vertikal und horizontal) unterschiedlich stark – am häufigsten und gut korrigierbar.

- Unregelmäßiger Astigmatismus: Die Krümmung ist ungleichmäßig und lässt sich nicht durch einfache Gläser ausgleichen – z. B. nach Verletzungen, Operationen oder bei Hornhauterkrankungen wie Keratokonus.

Kann eine Hornhautverkrümmung gleichzeitig mit einer anderen Fehlsichtigkeit auftreten?

Eine Hornhautverkrümmung tritt häufig kombiniert mit einer Kurz- oder Weitsichtigkeit auf. Es gibt jedoch keinen direkten Zusammenhang zwischen diesen Formen der Fehlsichtigkeit. Die Hornhautverkrümmung ergibt sich ja durch die ungleichförmige Wölbung der Hornhaut, wohingegen die Ursache von Kurz- oder Weitsichtigkeit in einer insgesamt zu langen bzw. zu kurzen Augenapfellänge liegt.

Was sind typische Symptome bei Hornhautverkrümmung?

- Unscharfes oder verzerrtes Sehen – in der Nähe und/oder Ferne

- Doppelte Konturen oder „Schattensehen“

- Häufiges Blinzeln oder Augenzukneifen beim Fokussieren

- Kopfschmerzen oder Augenbrennen bei längerem Sehen

- Bei Kindern: Leseprobleme, Verwechslung ähnlicher Buchstaben

Wie wird eine Hornhautverkrümmung diagnostiziert?

In unserer Praxis führen wir eine exakte Brechkraftmessung (Refraktion) und eine Hornhauttopografie durch. Dabei wird die genaue Form und Krümmung der Hornhaut analysiert – eine wichtige Grundlage für die optimale Sehkorrektur.

Wie kann man eine Hornhautverkrümmung korrigieren?

Eine regelmäßige Hornhautverkrümmung kann sehr gut behandelt werden – je nach Ausprägung und individuellen Bedürfnissen.

Bei Brille oder Kontaktlinsen erfolgt dies durch sogenannte Zylindergläser, deren Stärke ebenfalls in Dioptrien angegeben wird. Die Zylinderstärke ergibt sich dabei aus dem Krümmungsunterschied zwischen den 2 Hauptachsen. Zusätzlich zur Zylinderstärke muss auch die Achse der Hornhautverkrümmung angegeben werden.

Eine Hornhautverkrümmung kann aber auch mittels Augenlaser- oder Linsenverfahren sehr gut dauerhaft korrigiert werden. Die geeignetste Methode ergibt sich durch Ausmaß der Hornhautverkrümmung, Alter und zusätzlich vorliegender Kurz- oder Weitsichtigkeit.

Alterssichtigkeit

Die Alterssichtigkeit, auch Presbyopie genannt, ist eigentlich keine Fehlsichtigkeit im eigentlichen Sinn, sondern ein ganz natürlicher Teil des Älterwerdens. Sie betrifft uns alle – meist ab dem 45. Lebensjahr – und äußert sich darin, dass das Sehen in der Nähe zunehmend schwieriger wird. Kleingedrucktes wird unscharf, das Lesen bei schlechtem Licht anstrengender – plötzlich „werden die Arme zu kurz“.

Die gute Nachricht: Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, die Presbyopie komfortabel zu korrigieren.

Was passiert im Auge bei Alterssichtigkeit?

Im jungen Auge ist die Augenlinse elastisch und kann ihre Form flexibel verändern, um sich auf unterschiedliche Entfernungen einzustellen – dieser Vorgang heißt Akkommodation.

Mit zunehmendem Alter verliert die Linse jedoch schrittweise ihre Elastizität. Sie wird härter und kann sich nicht mehr ausreichend wölben, um nahe Gegenstände scharf auf der Netzhaut abzubilden.

Als Folge wird in der Ferne wird meist weiterhin scharf gesehen, in der Nähe (z. B. beim Lesen oder Arbeiten am Handy) ist das Bild aber unscharf.

Was sind typische Symptome der Alterssichtigkeit?

- Kleingedrucktes wird verschwommen – z. B. auf Speisekarten, Beipackzetteln oder am Smartphone

- Die Lesedistanz wird unbewusst vergrößert („Ich brauche längere Arme“)

- Kopfschmerzen oder Augenbrennen bei längerem Lesen

- Häufiges Umherwechseln zwischen Nah- und Fernsicht wird anstrengend

- Schlechteres Sehen bei Dämmerung oder schwachem Licht

Wie ist der Verlauf der Alterssichtigkeit?

Die Alterssichtigkeit entwickelt sich schleichend – oft ab dem 45. Lebensjahr, abhängig von den individuellen Sehgewohnheiten und eventuell bestehenden Fehlsichtigkeiten (z. B. Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit oder Hornhautverkrümmung).

Sie schreitet bis etwa zum 60. Lebensjahr fort und stabilisiert sich dann meist.

Wie wird Alterssichtigkeit festgestellt?

In unserer Praxis in Graz führen wir eine umfassende Sehschärfenprüfung durch und ermitteln dabei sowohl die Fern- als auch die Nahsehfähigkeit. Ergänzt wird die Untersuchung bei Bedarf durch moderne bildgebende Verfahren zur Linsen- und Netzhautbeurteilung.

Wie kann man Alterssichtigkeit korrigieren?

Alterssichtigkeit kann mit Brille (Lesebrille oder Gleitsichtbrille) oder multifokalen (=mehrfachbrechenden) Kontaktlinsen korrigiert werden.

Wenn man von Sehbehelfen unabhängig sein möchte, gibt es auch folgende chirurgische Möglichkeiten zur dauerhaften Korrektur einer Alterssichtigkeit:

- Monovision:

Bei der Monovision wird ein Auge für das Sehen in der Ferne und das andere Auge für das Sehen in der Nähe korrigiert. Damit wird das Sehen auf alle Distanzen weitgehend ohne Brille ermöglicht.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der Seheindruck nach der Monovision zunächst ungewohnt sein kann, da zwei unterschiedliche Bildeindrücke mit einem scharfen und einem unscharfen Bild entstehen. Sobald das Gehirn gelernt hat, das jeweils unscharfe Bild zu unterdrücken, kommen die meisten Menschen sehr gut damit zurecht. Bei der Voruntersuchung simulieren wir mit einer Probierbrille oder mit Kontaktlinsen die Monovision. Wenn Sie in diesem “Probelauf” gut mit der Monovision zurechtkommen, ist dies in der Regel dann auch nach der Behandlung der Fall.

Eine Monovision kann grundsätzlich mit allen angebotenen Laserverfahren sowie auch mit Linsenimplantation oder Linsenaustausch erzielt werden.

- Linsenaustausch mit Multifokallinse:

Bei dieser Methode wird die natürliche, alternde Augenlinse durch eine mehrfachbrechende, sogenannte multifokale Kunstlinse ersetzt. Mit diesen Linsen können Patienten nach der Operation in mehreren Entfernungen scharf sehen und benötigen somit keine Fern-, Computer- oder Lesebrille mehr.

Wenn Sie Ihre Alterssichtigkeit dauerhaft korrigieren wollen, ist es entscheidend, die für Sie am besten geeignetste Korrekturmethode auszuwählen, also jene die am besten zu Ihrem Auge und Ihrer persönlichen Lebenssituation passt. Zusammen mit Doz. Steinwender können Sie diese Entscheidung nach einer ausführlichen Voruntersuchung treffen.

Keratokonus

Keratokonus ist eine fortschreitende Erkrankung der Hornhaut, bei der diese zunehmend dünner und kegelförmig wird. Dadurch wird die optische Qualität des Auges beeinträchtigt – das Sehen wird unscharf, verzerrt und mit herkömmlichen Brillen oft nicht mehr zufriedenstellend korrigierbar.

Die Erkrankung beginnt meist im Jugend- oder jungen Erwachsenenalter und kann in ihrer Ausprägung stark variieren. Eine frühe Diagnose ist entscheidend, um das Fortschreiten zu bremsen und das Sehvermögen möglichst lange zu erhalten.

Was passiert bei einem Keratokonus?

Die Hornhaut ist normalerweise gleichmäßig rund gewölbt und stabil. Beim Keratokonus verliert sie an Festigkeit, wölbt sich nach außen vor und wird im Zentrum dünner. Die Folge ist eine unregelmäßige Brechkraft – das Licht wird nicht mehr exakt auf die Netzhaut fokussiert.

Typisch ist die Entwicklung einer unregelmäßigen Hornhautverkrümmung (irregulärer Astigmatismus), die zunehmend schwerer mit Brillengläsern korrigierbar ist.

Warum entsteht ein Keratokonus?

Die genauen Ursachen sind noch nicht vollständig geklärt. Es handelt sich vermutlich um eine Kombination aus genetischer Veranlagung und äußeren Faktoren.

Mögliche Auslöser oder Risikofaktoren:

- Familiäre Vorbelastung (genetische Komponente)

- Häufiges, starkes Augenreiben

- Allergien (z. B. Heuschnupfen, Neurodermitis)

- Bestimmte Systemerkrankungen (z. B. Down-Syndrom, Marfan-Syndrom)

Was sind Symptome eines Keratokonus?

- Zunehmend unscharfes, verzerrtes oder verschwommenes Sehen

- Häufige Änderungen der Brillenstärke

- Lichtempfindlichkeit oder Halos um Lichtquellen

- Schwierigkeiten beim nächtlichen Sehen

- Doppelbilder bei einäugigem Sehen

Da die Beschwerden anfangs schleichend auftreten, wird der Keratokonus oft erst spät erkannt – häufig bei einem auffälligen Sehtest oder bei der Anpassung von Kontaktlinsen.

Wie wird ein Keratokonus diagnostiziert?

In unserer Praxis in Graz nutzen wir moderne, berührungsfreie Untersuchungsverfahren wie:

- Hornhauttopografie – genaue Vermessung der Hornhautoberfläche und -form

- Pachymetrie – Messung der Hornhautdicke

- Aberrometrie – Analyse optischer Abbildungsfehler

Diese Verfahren ermöglichen eine frühe Diagnose – auch schon im Verdachtsstadium (sogenannter „Forme fruste Keratokonus“).

Wie kann man einen Keratokonus behandeln?

Im frühen Stadium kann die Sehleistung mittels Brille oder weichen Kontaktlinsen verbessert werden.

Im fortgeschrittenen Stadium kommen formstabile (harte) Kontaktlinsen, die die Unregelmäßigkeit der Hornhaut korrigieren können, zum Einsatz. Sollten formstabile Kontaktlinsen nicht vertragen werden, können alternativ Sklera-Kontaktlinsen (größere Speziallinsen für hohen Tragekomfort) oder Hybrid-Kontaktlinsen (Kombination aus hartem Zentrum und weichem Rand) verwendet werden.

In manchen Fällen kann es bei Kontaktlinsenunverträglichkeit sinnvoll sein, spezielle ringförmige Implantate aus Kunststoff (Intacs®, Keraring®) oder biologischem Gewebe (CAIRS®) in die Hornhaut einzusetzen.

In jedem Fall sollte durch regelmäßige Verlaufskontrollen festgestellt werden, ob eine Zunahme der Erkrankung stattfindet. Wenn sich in den oben beschriebenen Untersuchungsverfahren ein Fortschreiten von Hornhautvorwölbung und -ausdünnung zeigt, kann eine Hornhautvernetzung (Corneal Crosslinking) durchgeführt werden. Dabei wird die Hornhaut mit UV-Licht und Riboflavin (Vitamin B2) behandelt, um das Gewebe zu stabilisieren. Ziel ist es, das Fortschreiten des Keratokonus zu verlangsamen oder zu stoppen. Je früher ein Keratokonus erkannt wird, desto besser lässt sich das Fortschreiten aufhalten und die Sehkraft erhalten.

Bei sehr weit fortgeschrittenem oder narbig verändertem Keratokonus, wenn andere Maßnahmen nicht mehr ausreichen, kann auch eine Hornhautverpflanzung (Keratoplastik) nötig sein.

Hornhautdystrophien

Hornhautdystrophien sind eine Gruppe seltener, meist erblich bedingter Erkrankungen, bei denen sich die Struktur oder Transparenz der Hornhaut (Cornea) verändert. Die Hornhaut ist die klare, äußere Schicht des Auges – vergleichbar mit einem „Fenster“, durch das das Licht in das Auge fällt. Ist sie getrübt oder unregelmäßig aufgebaut, kann das Sehen erheblich beeinträchtigt sein.

Hornhautdystrophien entwickeln sich in der Regel langsam, sind beidseitig und treten oft familiär gehäuft auf. In vielen Fällen bleiben sie zunächst symptomlos und werden zufällig im Rahmen einer augenärztlichen Untersuchung entdeckt.

Wie entstehen Hornhautdystrophien?

Hornhautdystrophien sind meist genetisch bedingt. Durch Veränderungen im Erbgut kommt es zur Einlagerung von abnormalen Stoffen in bestimmten Hornhautschichten, was zu Trübungen, Unregelmäßigkeiten oder Instabilität der Hornhaut führen kann. Je nach betroffenem Bereich unterscheidet man verschiedene Formen.

Welche Hornhautdystrophien gibt es?

Die Hornhaut besteht aus mehreren Schichten – abhängig davon, welche Schicht betroffen ist, unterscheidet man:

- Epitheldystrophien (oberflächliche Hornhautschicht)

am häufigsten Epitheliale Basalmembran Dystrophie (oder Map-Dot-Fingerprint-Dystrophie)

Symptome: Fremdkörpergefühl, wiederkehrende Hornhautdefekte, Lichtempfindlichkeit

Verlauf: meist mild, aber störend; Beschwerden besonders morgens - Stromadystrophien (mittlere Hornhautschicht)

Symptome: Fortschreitende Hornhauttrübung, verschwommenes Sehen, Blendung

Verlauf: oft langsame Verschlechterung des Sehvermögens im jungen Erwachsenenalter - Endotheldystrophien (innerste Hornhautschicht)

am häufigsten Fuchs-Endotheldystrophie

Symptome: Verschwommenes Sehen, besonders morgens, zunehmende Sehverschlechterung, ggf. Schmerzen

Ursache: Hornhautschwellung durch Funktionsstörung der innersten Zellschicht

Verlauf: fortschreitend, häufig ab dem mittleren Lebensalter

Wie wird eine Hornhautdystrophie festgestellt?

In unserer Praxis setzen wir moderne Diagnostikgeräte ein, um Art und Ausmaß der Veränderungen exakt zu bestimmen:

- Optische Kohärenztomografie – Darstellung feinster Hornhautveränderungen

- Pachymetrie – Messung der Hornhautdicke

- Hornhauttopografie – Analyse der Hornhautkrümmung und -form

- Endothelzellmikroskopie – Beurteilung der inneren Hornhautschicht (z. B. bei Fuchs-Dystrophie)

Wie kann man eine Epitheliale Basalmembran Dystrophie behandeln?

Die Therapie richtet sich nach Ausprägungsgrad und Beschwerden:

- Benetzende Augentropfen oder -gele zur Linderung von Reizungen

- Salben oder Verbands-Kontaktlinsen bei wiederkehrenden oberflächlichen Hornhautdefekten

- PTK (phototherapeutische Keratektomie): Laserbehandlung der oberflächlichen Hornhaut zur Linderung der Beschwerden und/oder Verbesserung der Sehschärfe

Wie kann man eine Fuchs-Endotheldystrophie behandeln?

Die Therapie richtet sich nach Ausprägungsgrad und Beschwerden:

- Hyperosmolare Tropfen zur zeitweisen Verringerung der Hornhautschwellung

- DMEK (Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty) bei fortgeschrittener Erkrankung:

Dabei handelt es sich um eine moderne und sehr schonende Art der Hornhautverpflanzung - nur die innerste Hornhautschicht (Desecemet Membran und Endothel) wird transplantiert. Es werden keine Nähte benötigt und die Operation kann in Lokalanästhesie durchgeführt werden. Doz. Steinwender führte in Graz bereits mehr als 200 dieser Operationen durch.